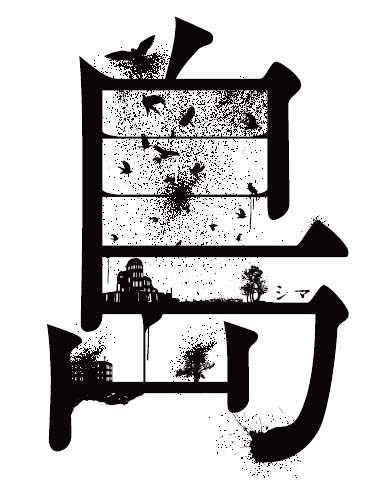

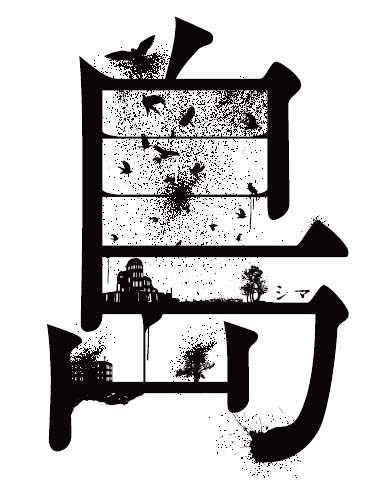

第102回公演

第102回公演

堀田清美=作 藤井ごう=演出

第102回公演

第102回公演

青年劇場は、戦後65年の節目の今年、4月は旧満州国を描いた「太陽と月」(ジェームス三木=作・演出)を上演、そして9月には「島」(堀田清美=作 藤井ごう=演出)を上演いたします。この「島」は、1957年劇団民藝によって初演され、被爆者の実相を初めて描いた戯曲として反響を呼んだ作品です。

舞台は1951年、呉に近い瀬戸内海に浮かぶ“島”。終戦から6年、日本が「恒久平和」「国民主権」を掲げた憲法を手にし、あたらしい国づくりに向かおうとしている時代です。しかし一方で“島”の人々の生活は、不況と貧困の中、前年から始まった朝鮮戦争の特需、アメリカの進駐軍による雇用でなんとか支えられているという状況。被爆した青年教師・学は、必死に看病を続けてくれた母を気遣いながらも、東京で働いている同級生や、今は師弟以上の愛情を感じている教え子の存在などを意識する中で、自らの力でこの“島”から出て、新しい世界で生きることを望みます。

戦争が残した傷跡と現実の生活の中に描かれる“島”の人々の葛藤、そしてなお生き抜こうとする圧倒的なエネルギー。この作品が多くの観客を惹きつける理由を、作者の堀田さんは「“健康に働きたい”という、誰もが持つ普遍的な願いによるものである」と書き記しています。

現代に生きる私たちもまた、拡大する格差と貧困の中でさまざまな矛盾に囲まれています。現代(いま)をどう生き、そして未来に何を託すのか―人間の力を信じて描かれる新生「島」の舞台を通して考えあいたいと思っています。

一九四五年八月、広島・長崎に原爆が投下された。あの日、広島で一瞬にして十数万人が死んだという事実、長崎で八万人余が抹殺されたという事実の重みは、現在にいたるまで、われわれ日本人の上にのしかかって、消え去ってはいない。被爆者にたいする関心は当然のことだが、さらに二次被爆者の問題も、いち早く注目されたのである。

被爆問題をはじめて劇化したドラマとして、演劇界で話題となった堀田清美の「島」も、直接被爆した人間を登場させたばかりでなく、二次被爆者の悲痛な生きざまを、描いたものであった。被爆の事実を「ピカじゃけん」と、愛する女性に語って、結婚できないと考える「栗原学」のほかに、ドラマには「川下きん」も登場する。「川下きん」は血を吐きながら死んでいくのだが、その原因は、広島に原爆が落ちた翌日、「きん」が妹の安否を気づかって、広島の街を探し歩いていたときに受けた放射能であった。

わたしはこの舞台の初演(一九五七年九月・民藝)を見ている。学生時代に授業を受けた岡倉士朗先生が演出されるということを知って、砂防会館へ見に行ったのである。舞台から大変な衝撃を受けた。被爆しても、なお生きる「学」の姿に感銘を受けた。そしてこの「島」は一九五八年に来日したモスクワ芸術座の俳優をも感動させたのである。

すでに青年劇場は、被爆四十年の一九八五年八月、劇団員の後藤陽吉が一時間の構成台本にまとめた「誓いの火を長崎に」を上演している。長崎で被爆した渡辺千恵子さんが、脊椎骨折、下半身不随という重傷をうけたにもかかわらず、原水爆禁止運動に参加する姿が、感動的に描かれていた。

それから二十五年を経た現在、青年劇場が、被爆し、生きる苦悩をこめて教師として活動する「学」と、二次被爆して、悲惨な死をむかえる「きん」の姿を、家族との関わりを通して綜合的にとらえた「島」を上演する。戦後六十五年を経た今日においても、被爆訴訟がつづけられていることを考えあわせると、原爆問題は決して過去の歴史のなかに閉じこめて忘れさってしまっていいテーマではない。しかも世界では、核抑止力のとり扱いをめぐって、激しい動きがはじまっている。原爆問題は、「島」が初演された時よりも、さらに拡がって、国際的なテーマになっているのだ。それだけに、新しい舞台「島」をつくることを、青年劇場に期待したい。

つい先日のことです。私が育った島の中学校の同窓生が、福山市の鞆の浦で集いました。もう、全員後期高齢者です。幼顔そのままに年輪を刻んだ顔で今年も十二人が集まりました。幾つになってもどこに住んでいても、顔を合わせれば島のことばに戻ります。逢うと賑やかで、と言えば聞こえは良いけどいささか針小棒大、大げさな表現で笑いの渦を巻き起こします。

広島弁と言っても、大きく分けて二つあります。福山市よりの備後弁と、広島市に近い地域の安藝弁です。その特長を言い表すのに「備後バーバー安藝ガラス」と言われています。備後弁はさしずめ同窓生のことばを借りるならば「孫にいらんことバーいうて、怒られバーしょうる」(バーとはばかりの意)それから「安藝ガラス」の方は、「ヨイヨ、カア」(ほんまにまあ)と言ったことばの中に「カア」と言った音が入るのが特色です。

上演される「島」の登場人物も十二人。全員が島のことば、安藝弁で話します。

手にした台本を読んでいくほどに私は「わあ!こりゃあえらいことじゃが…」いくら広島県人は陽気で大らかと言っても、全編語られる物語は、六十五年前の、八月六日の広島を胸に抱えての会話です。

私は鞆の浦に出掛ける前に、俳優さん一人一人に方言のセリフを練習するための「方言テープ」を作成し、渡してきました。このテープを聞いて、登場人物に変身していく俳優さんたちの血みどろの稽古が始まります。

そして台本の中から立ち上がった登場人物が、あの日、あの時、広島で起こった惨劇を、そしてその後を生きた島の人々の姿を伝えていくために。

段々薄れていく記憶を、ドラマの方言でそのとき十歳だった私たち世代が、次の世代へ伝えていかなければと思っています。