| 16号 | ごあいさつ | 座談会 「水曜日、ゆらゆるりん」 学びの場 |

アシテジ世界大会 | 連載 「演劇鑑賞教室を考える」 |

生の舞台を通して | 本物と向き合うこと | 通信トップ |

| 「もう一人のヒト」 | 「子供の時間」 | 再演 「みすてられた島」 「きみはいくさに征ったけれど」 |

友の会 | 全国後援会 | 新劇交流プロジェクト |

5月公演 「水曜日、ゆらゆるりん」

いずみ凜=作 藤井ごう=演出

その背景としての「学び」の場はいま

太田政男氏(前大東文化大学学長 青年劇場全国後援会代表幹事)

木村浩則氏(文京学院大学教授 青年劇場全国後援会幹事)

いずみ凜氏(劇作家) 聞き手:北直樹(青年劇場)

いずみ凜=作 藤井ごう=演出

その背景としての「学び」の場はいま

太田政男氏(前大東文化大学学長 青年劇場全国後援会代表幹事)

木村浩則氏(文京学院大学教授 青年劇場全国後援会幹事)

いずみ凜氏(劇作家) 聞き手:北直樹(青年劇場)

左より 木村浩則氏、いずみ凜氏、太田政男氏、北直樹(2020年2月17日 劇団応接室にて)

北 本日はお集まりいただきありがとうございます。青年劇場は1964年の創立以来、その時々の青少年のおかれた状況に切り込みながら、その悩みなどに寄り添う作品で学校公演を行ってきました。今回は、自主夜間中学校を舞台に「学ぶ」とはどういうことなのかをあらためて考え合える作品を作りたいと思っています。そこで本日は、作品の背景でもある現在の学校や子どもをとりまく状況について、作家のいずみ凜さんと一緒に、教育学がご専門の太田政男さん、木村浩則さんにいろいろお話を伺いたいと思います。

自主夜間中学校での「学び」

いずみ凜(いずみりん)

岐阜市生まれ。舞台脚本に『ハンナのかばん』(劇団銅鑼)、『終わりに見た街』(劇団東京芸術座)、『銀のロバ』(オペラシアターこんにゃく座)、『ギャング・エイジ』(劇団風の子中部)など。

第39回斎田喬戯曲賞優秀賞受賞。第23回O夫人児童青少年演劇賞受賞。

木村 「こんばんは」という夜間中学校の映画があって、あの中で昼間の中学生が一緒に授業をして、「ここはなんか楽しそう」というシーンがあります。楽しそうに学んでいる高齢の方を見て、「学ぶ」事は素敵な事なのだと気付いたのかなと。

太田 学校は本来、安心できる居場所でもあるはずなんだけど、今はしんどい思いを抱える子もいて、そういう子ども達にとって夜間中学は、居場所としての学校になっているということだと思います。

いずみ 「評価」ってことが大きいと思うんですよね。ある意味宿命でもあると思うんですけど、学校は数字で評価しなきゃいけない場所ですから。でも夜間中学校はどんな人でも受け入れるから、いろんな人がいる。「こうあらねばならぬ」ということから解放されているのが自主夜間中学校という気がします。

学校の変遷と不登校の増大

太田 日本の学校制度は、1872年に「学制」が定められて、義務教育制度が始まりました。それから約150年の歴史があって、ちょうど半分、1946年に日本国憲法、翌年教育基本法が定められて教育が大きく変わりました。それまでは「富国強兵」政策の下、学校は兵隊や労働者を育成するところだったのが、日本国憲法で教育は国民の権利と謳われ、教育基本法で教育の目的は「人格の完成」にある、人間そのものに目的があるんだとなりました。その後の、およそ75年の戦後教育の中で大きく変わってきたのは、1960年代に高度経済成長が始まり、人格の完成よりも「人材の育成」が教育政策の中心になったことです。学力偏差値ができたのが1962〜3年ですから、この頃から学校は競争の場になってきた。そして80年代から教育を自由化・民営化していく方向になり、さらに90年代になって新自由主義の「自助努力」と「自己責任」という考え方が大きく前に出てくることになった。こうして見ると、憲法や教育基本法の「人格の完成」という考え方が花開いたのは50年代のほんのわずかだったのかなと。

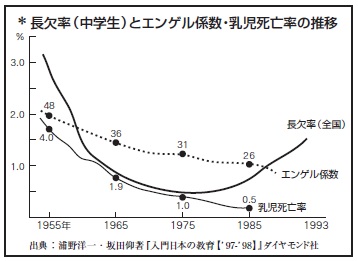

木村 このグラフ(*)でも、1975年を境に不登校(長欠率)が増えていますよね。僕は、そのころはちょうど青春真っ盛りでしたけど、一億総中流と言われ、やがて競争も激しくなって行きました。

北 「校内暴力」も問題になりましたね。80年代に学校公演で中学校とかに行くと、窓ガラスが割られていたり、トイレのドアが壊されていたりしていました。

木村 それが、僕が高校の教員になった1980年代後半の頃、いわゆるツッパリがいなくなるんですよね。新任の頃には生徒指導部の常連の子がいたのが、だんだんいなくなっていく。そして不登校が増えて行って…。

いずみ 発散型じゃなくなっていったんですね。

太田政男(おおたまさお)

1946年長野県生まれ。大東文化大学前学長、名誉教授。JYC(全国若者フォーラム)理事。著書『若者のなかの世界・世界のなかの若者』『高校教育改革に挑む 地球と歩む学校づくりと教育実践』(共)他。

太田 ぼくらの世代は、学校に行きたくても行けない子の方が沢山いて、その機会をどう保障するかというのが社会の課題でした。1970年代末から80年代に高校進学率が90%を超えて高校に行くのが当たり前になったけれど、大学進学の競争が激化しました。就職の時期にバブルが崩壊したこともあって、ロストジェネレーションやひきこもりが問題になっていく。

木村 家族の在りようもいつからか変わってきましたね。児童虐待も問題になっていった。

太田 日本で児童虐待の統計を取り始めたのは2003年頃で、その頃から実態が明らかになって行ったんですよね。結婚式や葬式も変化してきましたね。僕もよく仲人を頼まれていたけれど、90年代になったら全然なくなった。葬式も地域でやっていたのが会社中心になって行って、家族葬も増えて場所も葬祭場になって。

いずみ 昔は家でやっていましたよね。人間関係でやっていたことがすべて経済に渡されて、昔ながらの共同体とか人との関わりが崩れて行って、ネットとかの、生身の人間の関わりでないものが子ども達をとりまくようになってきた。

現代社会の不自由さと教育現場

木村 現代社会には様々な「不自由さ」を感じる事がありますよね、「真綿で締められる」ってありますけど、あの感覚。フランスの哲学者によると、前近代型権力というのは、支配者が力でもって庶民を支配する、「見える支配」。近代になると権力の在り方が変わってきて、たとえば円形になっている牢屋の真ん中に塔があって、てっぺんから囚人を監視するんですが、そこに人がいるか分からないようになっているんです。そうすると実際は誰もいなくても監視されていると思いこんでしまう。権力者による「見えない支配」ですね。さらに現代はインターネットが普及して、皆が見ていて何かあれば皆で攻撃をする、「相互監視」です。実はこういうものが学校現場においてもさまざまな形で出てきているんですね。「学校スタンダード」というのも東京なんかではかなり進んでいるんですけれど、学校ごとに子どもや先生の振る舞いがマニュアルで決められているんです。教室に入る時左右どちらの足から入るかとか、手の上げ方とか、筆箱の中の鉛筆の数とかも決められているところもあるんですよ。いずみ え、そうなんですか?

木村 生徒指導でも「ゼロトレランス(不寛容)」といって、例えばたばこを吸ったら親を呼び出す、こんな処分をする、とか生徒指導のマニュアルを作るんですね。そして曖昧なところを残さないですべてそのルールによって生徒の処分、指導を決めるというやり方です。昔は、職員会議で議論をして決めていたんですけれど、今は職員会議の役割も変わって、校長の言うことを聞くところになっています。大学の教授会もそうなんですよ。学長の言うことを聞くところになってしまった。

太田 学長権限を強化されたからね。僕はそのころ学長でしたけど。(笑)それまで教授会が大学自治の中心と言われていたんですけど、権限が大幅に縮小されました。

木村浩則(きむらひろのり)

1961年福岡県生まれ。著書『「つながり」の教育』(三省堂)、論文「教職課程コアカリキュラムと教師教育の変質」(『人間と教育』105号)、「パフォーマンスの統治とゼロトレランス国家」(『人間と教育』85号)

教育に入り込む経済

北 大学入試も、外国語の民間試験導入や記述式など、大きく変えようとする動きがありますね。木村 実はもっと重大な変更があって、それは主体性を評価するっていうのがあるんですね。ポートフォリオっていうのがあって、高校時代に自分の活動記録を作らせるんです。生徒会で何やったとか、部活の大会で何位だったとか、そういう活動記録を作らせて、入試の時に提出させる。それを先生が全部指導するのは大変だということで、企業がそういうシステムを開発して、みんなそれを使うようになっているんですね。ボランティア活動とかも入っているんですけど、評価のために何かやるっていうのは主体性でも何でもないと思うんですけどね。

いずみ みんなそれに慣らされていくからそういうものだと思ってしまうんですね、大人も。

思考するということ

北 さっき出ていた学校スタンダードですが、若い教員はそれに従っていれば良いということで、むしろそれを受け入れていると聞きます。先輩方もあまり余裕がなくて、若い教員への助言や励ましも難しいんだろうなと思います。太田 今、教員を志す人が少ないんですよね。

木村 ぼくは今大学の教員養成の所にいるんですが、採用試験の倍率も下がっているし、試験自体も易しくなっていると思います。大学からすると、ある意味就職率が上がるわけですから「良かったね」となるわけですけれど、おそらく学校現場では、若い教師たちをどう指導するか?ということがとても大変な問題になっていて、学校スタンダードというマニュアルがあることで新任の教師の対策にもなっているという側面もあるんだと思います。

いずみ 昔は子どもが好きな、希望を持った若い先生が学校にいる感じだったけど。

木村 昔熊本にいた頃、天草のベテランの先生が、「初めて給料をもらった時、こんなにもらっていいのか、子どもと遊んでいるだけなのに、と思った」と言っていました。

北 遊びといっても、素敵な授業を展開していて、子どもといる時間が楽しいということなんでしょうね。

木村 その先生は戦後教師になったと思うんですけど戦争の事も知っていて、その時代に生きた教師と、我々のように世の中が管理的になって行く中で育った教師とでは、メンタリティが違うんだと思います。

太田 私たちの頃は学生運動がありましたから、そこの経験が大きかったと思います。

いずみ その頃の学生は自分の想いを語っていたけれど、今は語らないじゃないですか。私の世代でも語ることはどこかで大それたことと思っていて、「同調圧力」の中に何となくいたんじゃないかと思います。今の子たちは更に内向していくしかなくなるんですかね。ホントに国の将来を考えたら、これではまずいと思ってしまうのですけど。

木村 結果的に、今学校では思考しない人間を作ってしまっているということなんです。

いずみ 議論とか考える場がなくなってきたわけですものね。大人がそれだから、子ども達に議論や対話をと言っても無理ですよね。困った…。

木村 だから演劇が大事なんですよね。

北 そうですね。演劇を観ることで笑ったり泣いたり考えさせられたりしますからね。

ありのままを認め合うこと

木村 最近学生に見せている映画で「きみはいい子」というのがあって、子どもを虐待している母親に対して別の母親が、「あなたはいい子」と肯定してあげる。「自己肯定感」って良く使う言葉だけれど、そういうのが大人も含めて必要なのかなと。無条件にOKであるという感覚が育っていけば、もっと自由になれるんじゃないかと思います。太田 今度『教育』という雑誌の巻頭に、「きみはきみのままでいい」という、不登校やひきこもりに向き合っている佐藤洋作さんという人の言葉を書いたんです。一つの価値観でものごとを量る「競争」や「同調圧力」はそれを許さない。その中で、あらゆる属性を除いて「今のあなたが好きだ」と、大人が子どもを思えるのかどうかが問われている。

木村 総合的な学習の時間でワークショップをやる時にやってくる芸術家や演劇人と学校の先生は価値観が違う、でも違うことは重要で、そういうところから学校の先生は学ぶといいんだけど。

太田 教師も多様である、学校はそういう世界にならないといけないですね。

いずみ 本当は先生も多様なはずなんだけど、それを全面に出せないのはもったいないですよね。嫌な先生も含めて、いろんな人と過ごすというのが学校の魅力だったかなと。

太田 先生の好き嫌いって子どもによって違ってくるんですよね。大学でも、僕らからするとしっかりしていないと思う人も、学生から人気があったりする。

いずみ 先日、「多文化共生防災訓練」というのに参加して来たんです。災害が起こった時に外国の人が情報弱者とならないように、今、各地で結構やられているんですよね。「ヘイト」も強烈にある中で多様性をどう認め合うか。レイシズムが先鋭化されていく一方で同調圧力が強くなってきていることもあると思うし。

太田 自分というのは、日本人でもあるし、地域の人でもある、色んな属性を持っている。自分は自分のままでいいということがないと、ナショナルな「日本人」の属性に求めてしまったら同族意識が強くなって、排他的になりますよね。

いずみ インターネットをはじめ、いろんな情報にさらされている中で、じゃあ、自分は何をどう掴むのか、どれを選び取るのか、どう考えていくのか、そういう力をつけるために学ぶんじゃないかと思うんです。

演劇の役割

北 コミュニケーションの質が変わってきていますよね。今回の作品でも他者と出会い、かかわることでどう変わっていくか描こうとしています。いずみ 今インターネットで受けられる授業もありますよね。だったら学校に行かなくてもいいかという話だけど、私は絶対違うと思うんです。面と向かった人間のやり取りが双方向にあることがすごく大事だと思うんですよ。

太田 先生の人格も含めて、肉体としての言葉を通して学ぶということは大きいと思うんですよね。演劇もそうですけれど。

北 今学校公演の数が減って来ていて、生の演劇の役割というものを、僕らももっと伝えていかなきゃいけないと思います。

いずみ 家で一人でビデオ見ているのとは違う体験だと思うんですよね。子どもたちの生活がどんどん仮想現実、ネットやゲームに取り込まれている時に、生身の人間同士が一緒に笑ったりするということ。日常の中では感じられないことも演劇で出来たらと思います。

北 演劇というのは木村先生が言われたように、今の学校にとっては異質なものなわけで、その違和感をお互いにどれだけ楽しんで共有できるかということが、僕らがめざすところかなと。

いずみ お会いできてすごくよかったです。

太田 高校生たちがこんどの芝居を観て、空気を読んだり無理に同調したりしないで、ありのままの自分でいられて違いを認め合う人間関係がありうるかもしれない、そういう学校であるといいな、そういう居場所として学校をつくりたい、と思ってくれたら素敵ですね。

北 ぜひ、そういう作品にしたいと思います。本日はありがとうございました。